2021年2月13日(土)より、今村文彦/東北大学災害科学国際研究所所長・教授、戸田芳雄/日本安全教育学会理事長・共同代表らを呼びかけ人として、3月11日を『防災教育と災害伝承の日』として制定する取り組みが始まりました。

呼びかけの詳細や、制定賛同者登録は事務局を担う一般社団法人防災教育普及協会のホームページをご覧ください。

「防災教育と災害伝承の日」特設ページ

2021年2月13日(土)より、今村文彦/東北大学災害科学国際研究所所長・教授、戸田芳雄/日本安全教育学会理事長・共同代表らを呼びかけ人として、3月11日を『防災教育と災害伝承の日』として制定する取り組みが始まりました。

呼びかけの詳細や、制定賛同者登録は事務局を担う一般社団法人防災教育普及協会のホームページをご覧ください。

「防災教育と災害伝承の日」特設ページ

神奈川第71期県央・相模原講座が1月30日(土)31日(日)の2日間で行われました。

当初、座間消防本部にて対面形式で実施される予定でしたが、1月8日に発令された緊急事態宣言に伴い、急きょ、日程短縮の上、オンラインでの開催に切り替えて実施しました。座間市内にあるコミュニティカフェLINKSをZoomスタジオとして貸し切り、運営しました。

本来であれば、救命講習、初期消火や煙避難体験など実技も予定されていましたが、残念ながら今回は、「災害ボランティア入門」「神奈川県の災害対応」「生き残らなければ何も始まらない~災害ワークショップ」「知っておくべき自治体防災の実際」「災害対応実技~展示」「災害ボランティアの安全衛生」など講義のみのカリキュラムとなりました。実技については、今後の感染拡大状況をみながら調整していく予定です。

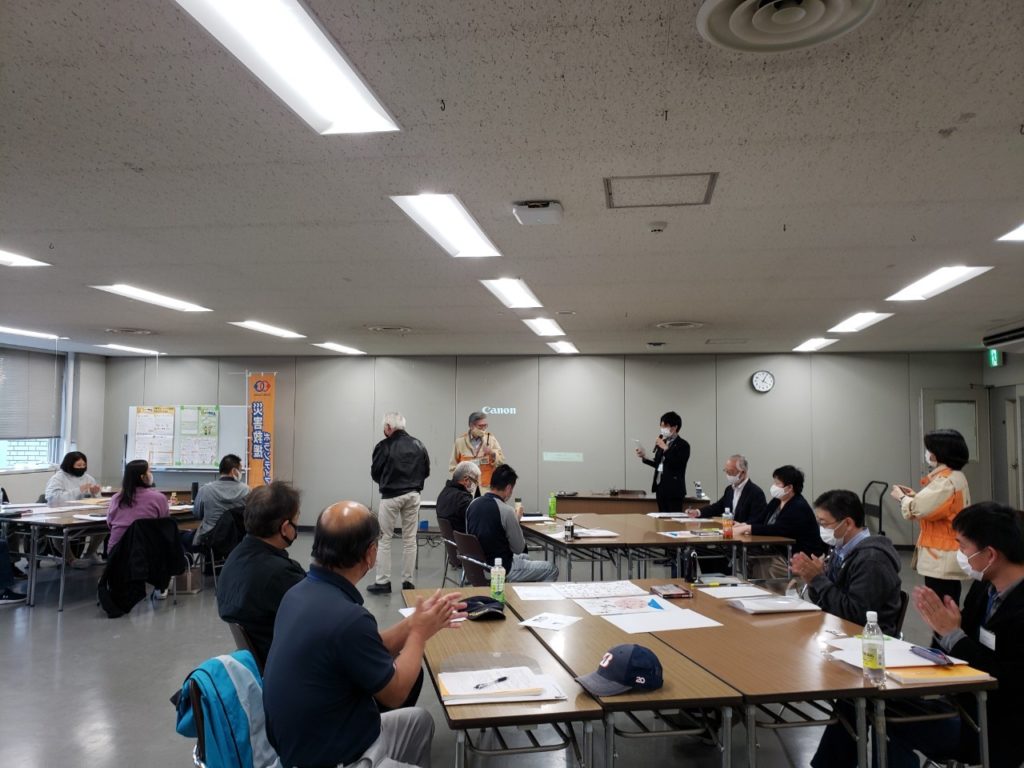

当委員会は、市原市からの受託で「いちはら市民大学講座」の防災コースを開講しています。この講座は、自主防災組織等の防災リーダーとして活躍できる人材を育成することを目的に、通常3日間の災害救援ボランティア講座のカリキュラムを1年かけて実施します。

今年度は新型コロナウイルスの影響により9月から延期開講し、現在、市民17名が受講しています。

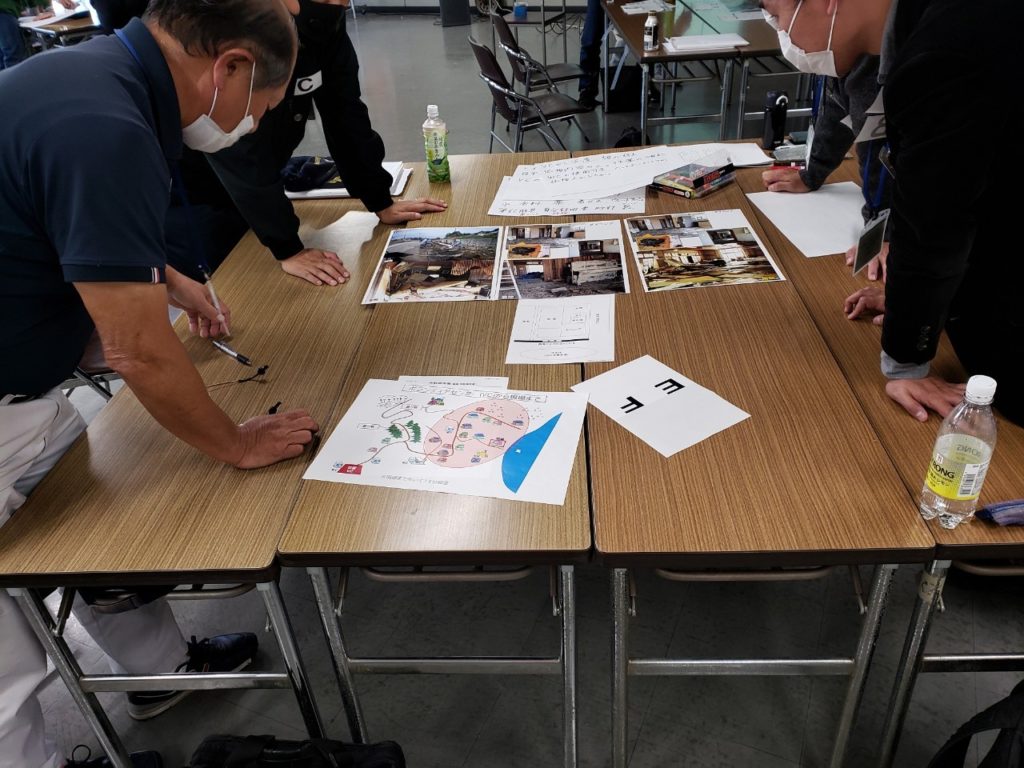

11月11日はDIGの講義を行いました。講義ではDIGの実施方法、注意点など

を学び、実際に受講生が暮らす地域の地図上に避難所や公共施設、危険箇所などをマーカーやシールで印をつけながら情報共有するグループワークを行いました。来年1月に全カリキュラムを修了し、SLの認定を受ける予定です。

※いちはら市民大学講座は市原市在住者のみ受講することができます。詳しくは

市のホームページをご確認ください。

いちはら市民大学について(市原市ホームページより)

http://133.242.45.202/bunka/320syougai/simindaigaku.html

2020年10月24日(土)、25日(日)の2日間で「千葉53期船橋市災害救援ボランティア講座」を船橋市役所で開催しました。

船橋市での開催は今回で10回目となり17名が受講、セーフティリーダーに認定となりました。

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で予定していた救命講習は中止となりましたが、水害現場でのボランティア活動の図上演習やコロナ禍における避難所運営のシミュレーションなど、実践的な内容で実施しました。

受講生からは「まわりの人ではなく、まずは自分の命の守り方を教わった」、「自宅の備えを見直すきっかけとなった」、「(避難所運営訓練は)避難所に行ったことがなかった為、良い経験となった」、「グループワークが参考になり、職場での業務に活かしたい」などの感想をいただきました。

当会が協力している日本基幹産業労働組合連合会(以下、基幹労連)主催の「JBUパワーバンク第14期基礎講座」及び「同第4期上級講座」が開催されました。

これは基幹労連が社会貢献活動の一環として設立した災害救援ボランティア組織「JBUパワーバンク」のリーダーを養成する講座で、組合員を対象に開催されています。当会はその第1期より協力をしています。

今期の基礎講座は新潟県、福井県、香川県、鹿児島県の4県で開催されました。新たに「非常時の食事に関する安全衛生」の科目が取り入れられ、災害時の食事情や食中毒等の危険性に関する講義の他、2日目の昼食が非常食の実食体験となりました。また、実技として土のうの作成実習にも力が入れられ、特に香川県会場では地元の町役場のご協力により、1tもの土を使用した実習となりました。

隔年開催の上級講座は、宮城県、兵庫県、香川県の3県で開催されました。講義面では、みえ防災市民会議が公開している「被災疑似体験ワーク(SaTa-Sen)」が導入された他、東日本大震災等で役に立ったと言われている新聞紙でスリッパを作る実技を行いました。また、香川県会場では各地の役員が受講し、今後地元で教育訓練等を行えることに重点を置いたカリキュラムが組まれました。今期により上級講座の修了生は300名を越え、312名となりました。

弊会関連団体である「一般社団法人防災教育普及協会」が下記セミナーを開催します。平時の防災活動や災害ボランティア活動にも役立つ知識や事例を学ぶことができます。防災教育に関心のある方ならどなたでも参加できますので、お気軽にお申し込みください。詳細は、同協会までお問い合わせください。

(以下、同協会ホームページより転載)

このセミナーは終了しました。

2017年9月13日(水)を持ちまして定員となりました。

既にお申込みをされた方でやむを得ずキャンセルされる方は、お手数ですが事前に事務局(03-6822-9903)までお知らせください。

はじめに

相次ぐ自然災害を受け、防災教育への期待と関心はますます高まっています。一方で具体的なノウハウの普及や効果の検証など課題も残されています。弊会では、こうした課題の解決に向けて様々な分野の専門家、有識者の知見を結集し、効果的な防災教育の普及啓発に取り組んでおります。

『防災教育指導者育成セミナー』は、防災教育の指導者として活動を希望する方、防災教育に幅広く関心のある方を対象に「防災教育の指導において重要な知識や事例、体験」を提供するセミナーとして開講されています。

平成28年に第1期地震編を開講し、多くの皆さまにご参加いただきました。平成29年度第2期はテーマを気象とし、東京大学地震研究所共催で開催いたします。防災教育指導に関心のある皆さまのご参加をお待ちしております。

一般社団法人防災教育普及協会

===【実施概要】===

1.名称 「第2期防災教育指導者育成セミナー気象編」

2.日時 2017年10月13日(金) 13:00-17:30

3.場所 東京大学地震研究所 1号館2階セミナー室

4.主催等 主催:一般社団法人防災教育普及協会 共催:東京大学地震研究所

5.資料代 3,000円(2017年度年会費納入済みの弊会会員の方は無料です)

【 非会員の方 】

期日までに入会をご希望のうえ、お申し込みされた方には本セミナー及び今年度実施のセミナーの資料代・参加費等を無料とさせていただきます。

6.参加申し込み方法(9月27日(金)まで)

2017年9月13日(水)をもちまして定員となりました。

参加申込フォーム をクリックして必要事項をご入力ください。募集要項 、受講申込書 によりお申込みいただくこともできます。受講申込書は郵送またはFAX(03-3556-8217)にてお送りください。

7.第2期防災教育指導者セミナー気象編「修了証」の発行

セミナーを修了された方には「修了証」を発行します。

8.内容

13:00-13:10 開会挨拶、事務連絡

13:10-14:10 『気象庁による防災教育支援の取り組み事例』

気象庁総務部 情報利用推進課 安全教育支援係長 中代 誠

14:20-15:20 『防災科学技術研究所による防災教育の実践事例』

国立研究開発法人 防災科学技術研究所

気象災害軽減イノベーションセンター センター長補佐 中村 一樹

15:30-16:30 『防災教育に活用できる教材紹介』

一般社団法人防災教育普及協会 事務局長 宮﨑 賢哉

16:40-17:10 『生徒の主体的活動を生かした気象教育』

田園調布学園中等部高等部 荒川 知子

17:10-17:20 閉会挨拶

東京大学地震研究所 教授

一般社団法人防災教育普及協会 会長 平田 直

17:20-17:30 修了証授与、事務連絡

※講師・プログラム・時程は都合により変更となる場合があります。

9.問い合わせ

一般社団法人防災教育普及協会(担当:宮崎・小野・橋本)

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-15-2 九段坂パークビル3F

TEL.03-6822-9903 FAX.03-3556-8217 http://www.bousai-edu.jp

10.お知らせ

10月14日(土) 13:00-16:00『防災教育交流フォーラム2017』

10月15日(日) 10:00-16:00『防災教育チャレンジプラン中間報告会』

東京大学地震研究所を会場に、防災教育に関する有識者や実践者が集まるフォーラムや実践報告会が開催されます。参加をご希望の方は、HP(http://www.bosai-study.net/top.html )にてお申込みください(14日、15日はいずれも無料です)。

===【広報資料】===

ご関係の皆さまへのお知らせ等でご活用ください。

2017年8月、中央大学、一橋大学、東京大学地震研究所で『災害救援ボランティア講座』を実施し、大学生を中心に約80名が新たに「セーフティリーダー」として認定されました。

中央大学は在学生・教職員を対象とした講座として、一橋大学・東京大学地震研究所では一般の方も参加する公開講座として実施しました。東京大学地震研究所では同所教授で(一社)防災教育普及協会会長を務める平田直先生による特別講義も行われました。

弊会の講座は災害救援ボランティアの基本、災害と防災対策の基本、災害ボランティア活動時の注意点や総合演習、災害模擬体験と救命技能講習など、座学・演習・実技を含む合計3日間、24時間の講座になります。全ての科目を修了すると弊会より「セーフティリーダー」、東京消防庁より「上級救命技能認定証」が交付(首都圏講座のみ)されます。

参加者は大学生が中心ですが、一部講座には市民の方も参加しています。

弊会委員長の澤野が講師を務める跡見学園女子大学「防災論」において、弊会スタッフが三角巾を用いた応急処置と毛布を使った搬送法の実技指導を行いました。澤野委員長より「知識だけでなく、実際に体を動かし、行動できることが重要である」旨の説明があった後、ペアに別れて三角巾を使った応急処置を体験してもらいました。

受講生からは「簡単そうに見えて、実際にやってみると難しい」、「しっかり締めていくにはかなり力を入れないといけないことが分かった」、「何かあったときに声をかけられるようになると思う」といった感想がありました。

2017年2月から3月にかけて開催された『立教大学第14回・首都圏第100期災害救援ボランティア講座』をもって、都内での講座開催が100回目の節目を迎えました。目白大学(新宿キャンパス)、専修大学、明治大学、法政大学、上智大学、中央大学、一橋大学、東京大学(地震研究所)、立教大学(※開催時期順)を会場に年間計11回開催し、近年の年間SL認定者数の約7割は大学生が占めるようになりました。

最大の特徴は各大学のボランティア担当部署等と連携することで、大学や学生の主体的な取り組みを促している点です。また、学生SLとして活動経験を持つ職員が講座を担当し、学生からの活動相談や教職員からのフォローアップ研修にも丁寧に対応することにより、継続的な講座開催や活動の仕組みが構築されています。

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震発生直後から、千代田区内等で学生が大学職員と共に帰宅困難者支援に取り組んだ他、関東・東北豪雨や平成28年熊本地震でも多くの学生セーフティリーダーが活動しています。「大学における災害ボランティアリーダー育成プログラム」として確かな実績を築き、地域・社会における学生災害ボランティア育成と災害救援・防災活動の若者参画に大きく貢献しています。

<弊会発行NewsLetter第102号1面より>

終了しました。

(一財)消防科学総合センターが主催する「防災啓発研修講演会」が以下の通り開催されます。

◆ 目 的

防災啓発研修講演会は、社会、経済環境の多様化に伴う災害の要因の複雑化、被害増大の傾向に対応し、消防防災関係者等に対して広く防災に関する知識の普及に努め、地域の防災力の向上を図ることを目的とする。

◆ 主 催 一般財団法人 消防科学総合センター

◆ 後 援 総務省消防庁

◆ 期 日 2015年7月2日(木) 及び 3日(金) ※ 片方の日程のみの聴講も可能です。

◆ 会 場 日本消防会館(ニッショーホール) ※ アクセスについてはこちら

◆ 内 容 時間は両日とも10時~16時10分。プログラムはこちらをご覧ください。

◆ 参加費 無料 ◆ 定員 700名

◆ 申込方法

【当推進委員会のSL、役員、会員企業の方】

当推進委員会にて一括申込をします。

6月25日(木)の午前中までに、氏名・所属・聴講する日程を当委員会事務局までご連絡ください。

【一般の方】

主催の消防科学総合センターへ6月25日(木)までに直接お申し込みください。

<(一財)消防科学総合センターの申込先>

TEL:0422-49-1113 FAX:0422-46-9940