「防災ミニ講座」では様々な防災活動プログラムや教材、弊会の活動についてご紹介しています。なお、一部記事については関連団体である一般社団法人防災教育普及協会より寄稿されており、同会ホームページへと移転しております。ご了承ください。

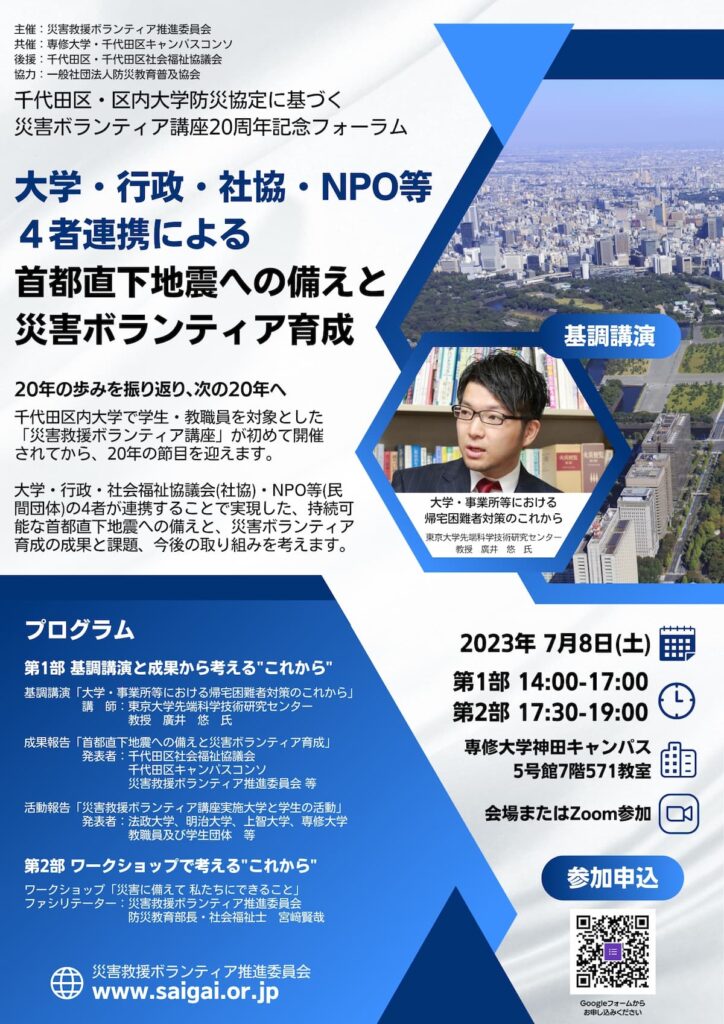

2023年7月8日(土)、本会は千代田区内大学での災害救援ボランティア講座開催20年の成果を踏まえ、専修大学神田キャンパスで『大学・行政・社協・NPO等4者連携による災害ボランティア育成フォーラム(以下「本フォーラム」)』を開催しました。

本稿では本フォーラムの企画・運営、当日の進行を担当した筆者(災害救援ボランティア推進委員会 防災教育部長 宮崎賢哉)のコメントも含め、レコーディング動画やスライド、内容の補足・解説をご紹介します。

当日発表のアーカイブ配信(YouTube)及びメディア紹介

※ 基調講演及び法政大学チーム・オレンジの発表につきましては動画ではご視聴いただけません。

ご了承ください。

※ 協力団体の 一般社団法人防災教育普及協会 YouTubeアカウントで公開しています。

当日の様子はNHKでも紹介されており、2023年8月時点では動画もご覧いただけます。

● 東京 千代田区 災害対策学生ボランティア 取り組み状況発表|NHK首都圏WEB

4者連携による防災・災害ボランティア育成フォーラム概要

フォーラムの概要については こちらの記事 または下記のイベントチラシをご覧ください。

当日は主に大学教職員の方や、学生、社会福祉協議会・行政職員、防災・災害ボランティア団体の方など関係者・発表者等を含め会場で約30名、オンラインで約40名の方にご参加いただきました。オンラインでは関東圏だけでなく全国からご参加いただきました。

フォーラムは第1部と第2部の2部制となっています。それぞれの内容、要点についてご紹介します。

第1部 基調講演と成果から考える”これから”

開会挨拶・趣旨説明

冒頭に災害救援ボランティア推進委員会(以下「本会」)委員長の澤野より、開会挨拶としてフォーラムの開催趣旨や講座の開催経緯等についての紹介がありました。

○ 本会働きかけにより2003年9月に法政大学で講座が開催されて20年

○ 取り組みの経過と成果を共有し、今後を議論することが趣旨

○ 区の帰宅困難者対策に伴う大学との協定を踏まえ、災害ボランティア講座に本会が協力

○ 今後に向けては各大学での組織化(強化)や区内他大学への拡大が必要

○ 首都圏災害を想定し、他地域への展開も重要に

本フォーラムでは、首都圏災害、特に地震における帰宅困難者対策とそれに伴う大学生の災害ボランティア活動(自らも帰宅困難でありながら、自発的に取り組む支援活動)について、経過と成果、課題、実際に取り組む大学や学生団体の活動を通じて共有・議論していくことを趣旨としています。

基調講演

第1部の基調講演では 東京大学先端科学技術研究センター教授・廣井悠 氏から「大学と事業所等における帰宅困難者対策のこれから」をテーマに、関東大震災の教訓も交えながらお話いただきました。

○ 行政(施設)だけでの対応は困難であり、交通事業者や民間との連携が重要

○ 災害情報の収集、伝達も難しく、事前の取り決め対策が有効

○ 備蓄の重要性(物流の機能不全やストック不足の対策)

○ 3.11の誤解に対する啓発(「あの時帰れたから、次も帰る」という人への対応)

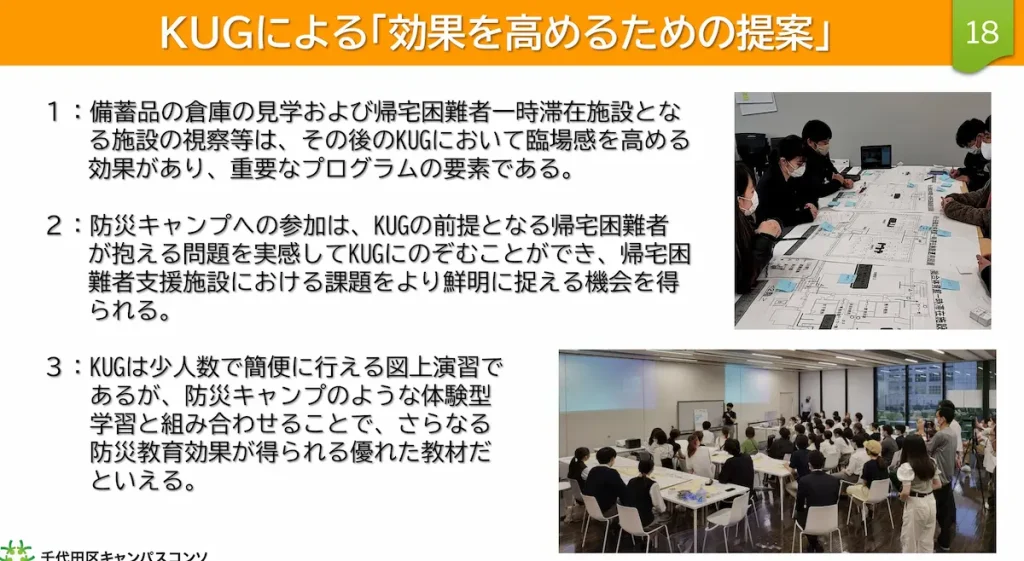

○ 様々な状況を想定したトレーニング(KUG等)の必要性

等について、詳細な研究結果・データに基づきご紹介いただきました。また、最後に廣井先生が作成・公開されている教育訓練用の教材「帰宅困難者施設運営ゲーム(KUG)」についてのご紹介もありました。リンク先のページからダウンロードができますので、ぜひご覧ください。

具体的な実践例は後述する 千代田区キャンパスコンソ の伊藤先生による報告でも触れられておりますので、そちらも合わせてご参照ください。

成果報告「首都直下地震への備えと災害ボランティア育成」

成果報告は千代田区・災害救援ボランティア推進委員会、千代田区社会福祉協議会、千代田区キャンパスコンソ、大学コンソーシアム富山それぞれから報告が行われました。

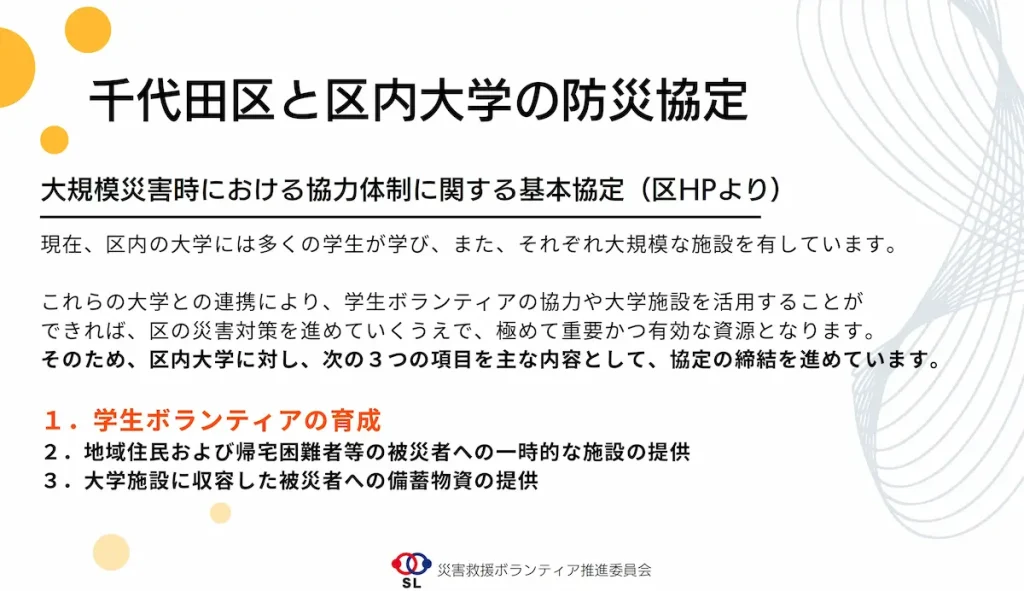

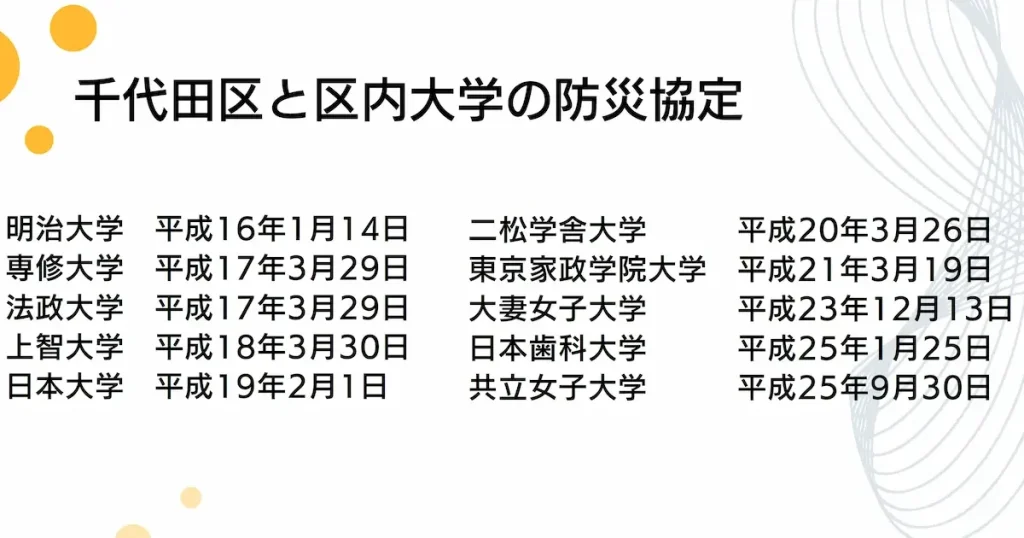

▼千代田区・区内大学の防災協定締結20年の成果と今後

はじめに、千代田区と区内大学の防災協定に伴う講座開催の成果と今後について筆者から報告しました。

千代田区と区内大学による防災協定の締結状況や、防災協定の内容、千代田区内大学を始めとする講座実施大学の受講生数一覧等から、この20年間で区内大学で多くの学生が災害ボランティアとして養成されていることについて紹介しました。

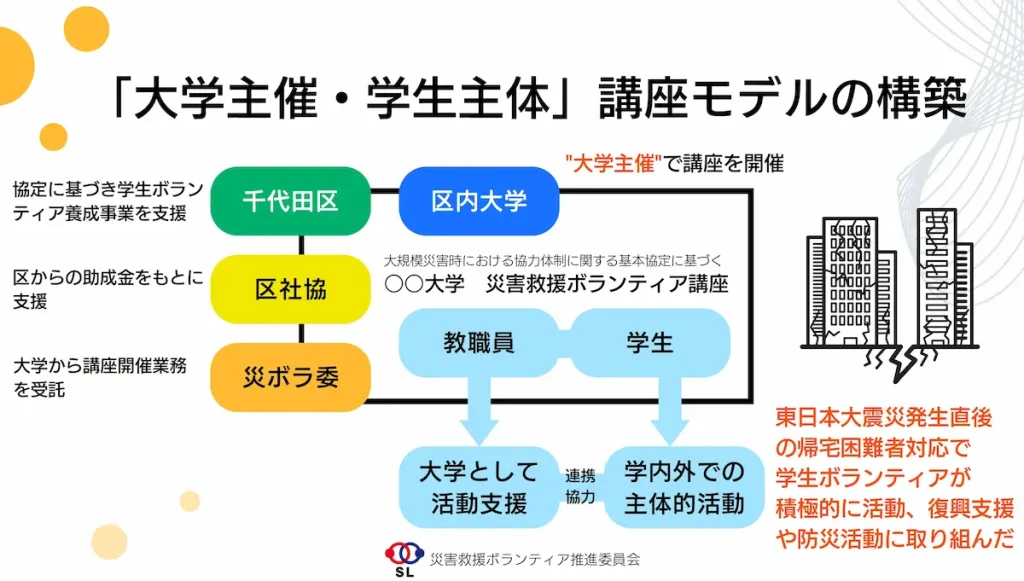

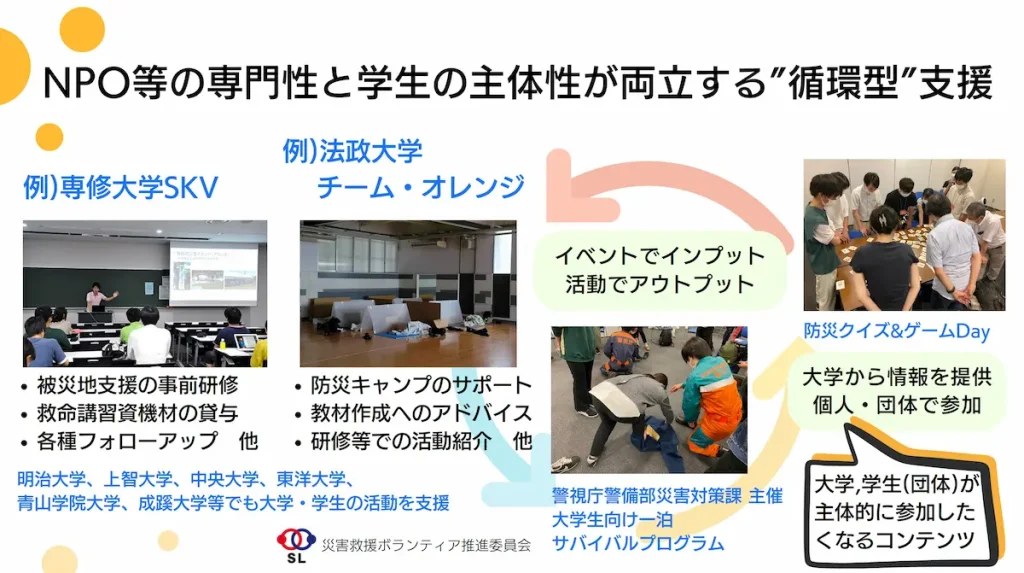

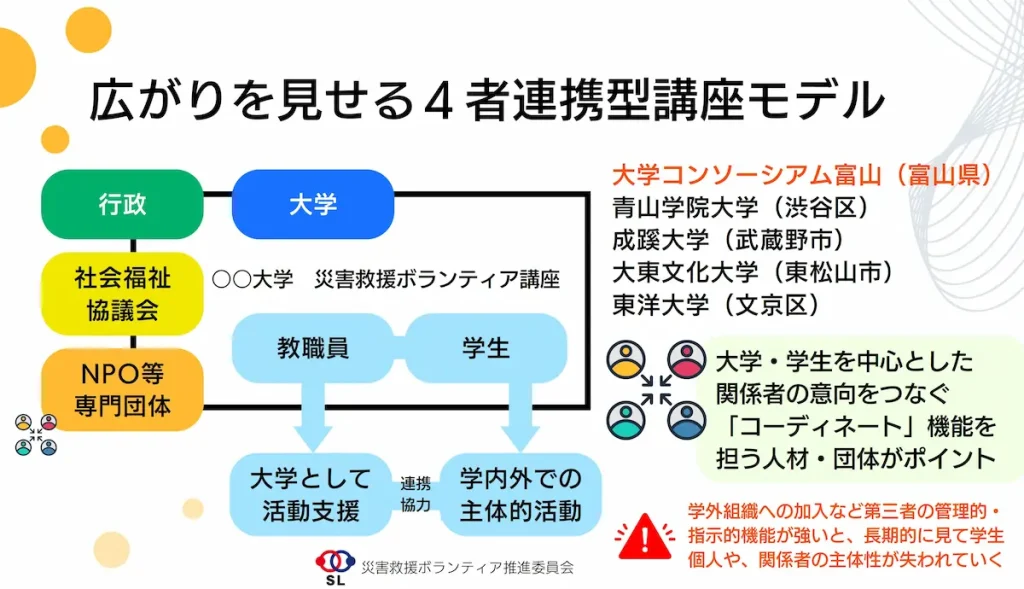

4者連携による具体的な講座モデルについての説明では、「大学主催・学生主体」をキーワードに、大学が講座を主催し、学生(教職員)が受講、各大学での学生団体等で活動、さらにその活動をNPO等専門団体がフォローアップする循環型のモデルについて紹介しました。

【POINT】

行政として大学と防災協定を締結し、学生ボランティア養成を支援するというベースを、NPO等専門団体がサポートすること、そして大学・学生の主体性に基づく運営やフォローアップを行ってきたことが長く続く仕組みへとつながっています。こうした取り組みを続けて他大学・他地域へと広めていくことが、首都圏における災害ボランティア養成にとって重要になります。

▼ちよだボランティアセンターと大学生災害ボランティア養成講座の歩み

千代田区社会福協議会地域支援課ボランティア係災害事業担当の小川様から、社会福祉協議会(以下「社協」)の関わりについてご報告いただきました。

○ 平成21年から学生ボランティア養成に関する事業を区から受託

○ 養成講座の実施に係る補助金申請・精算など事務手続きを行う

○ 社協の災害事業の紹介

○ 東日本大震災後、被災地支援ツアーを実施し学生が参加

(平成29年までに全6回189名を送り出す)

○ 区内学生によるインカレサークル「CSV(Chiyoda Student Volunteers」の活動を支援

災害ボランティア養成講座のカリキュラム作成や運営等は大学と本会(NPO等専門団体)が行っていますが、講座に際して発生する費用は協定に基づき区が負担する仕組みとなっており、その事務手続きなどを事業として社協が区から受託して行うという形式です。

【POINT】

「災害ボランティア」に関する取り組みは、多くの自治体では各市区町村社協が所管しています。また実際に災害が発生した場合は災害ボランティアセンターを設置するのも(多くは)社協の役割となります。従って行政としても、大学としても、災害ボランティア養成を検討していく際には社協との連携が重要となります。

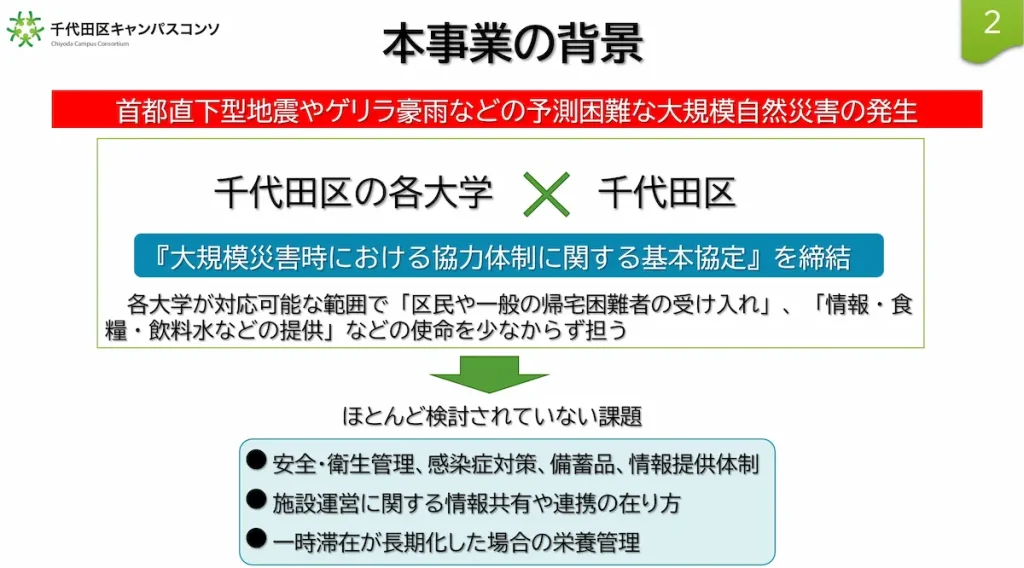

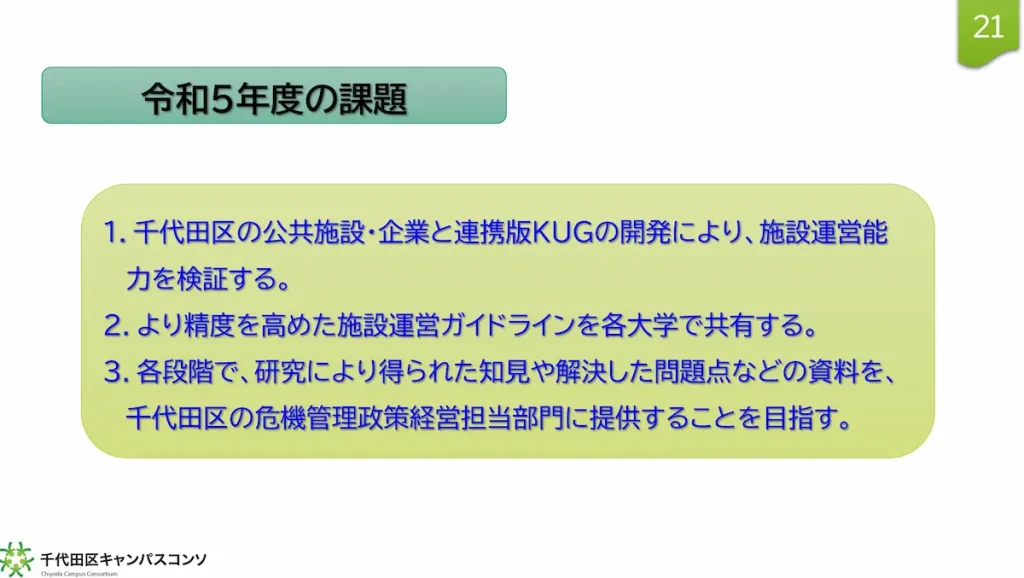

▼自然災害発生時における大学を拠点とした帰宅困難者支援に関する研究報告

千代田区キャンパスコンソを代表し、法政大学法学部教授の伊藤様から、帰宅困難者支援に関する研究についてご報告いただきました。

大妻女子大学、東京家政学院大学、法政大学、二松學舍大学、共立女子大学(順不同)の5大学によるコンソーシアムの共同研究として大学における帰宅困難者対策・支援について取り組まれています。

各大学の研究内容や学生・教職員が連携して行う教育訓練の事例、KUGを活用したプログラムなどをご紹介いただきました。

【POINT】

学生が災害ボランティアとして帰宅困難者支援に携わる場合、被災した学生自身が安全に大学に滞留できることが前提となります。そのためには予め大学及び教職員が、帰宅困難者(学生・学外者)への対応について具体的な準備や訓練等を実施しておくことが求められます。

▼他地区における4 者連携の具体的な取り組み事例

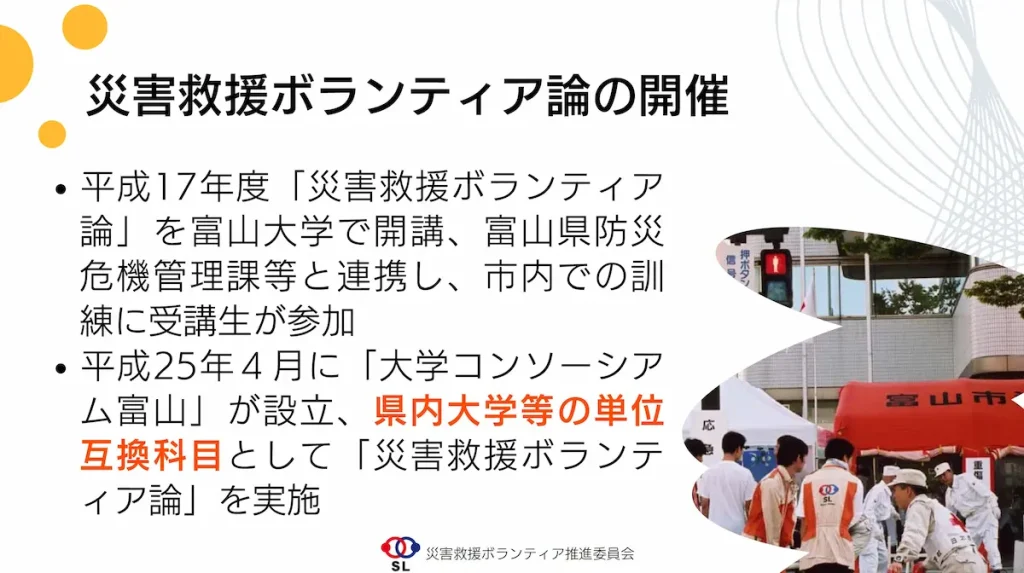

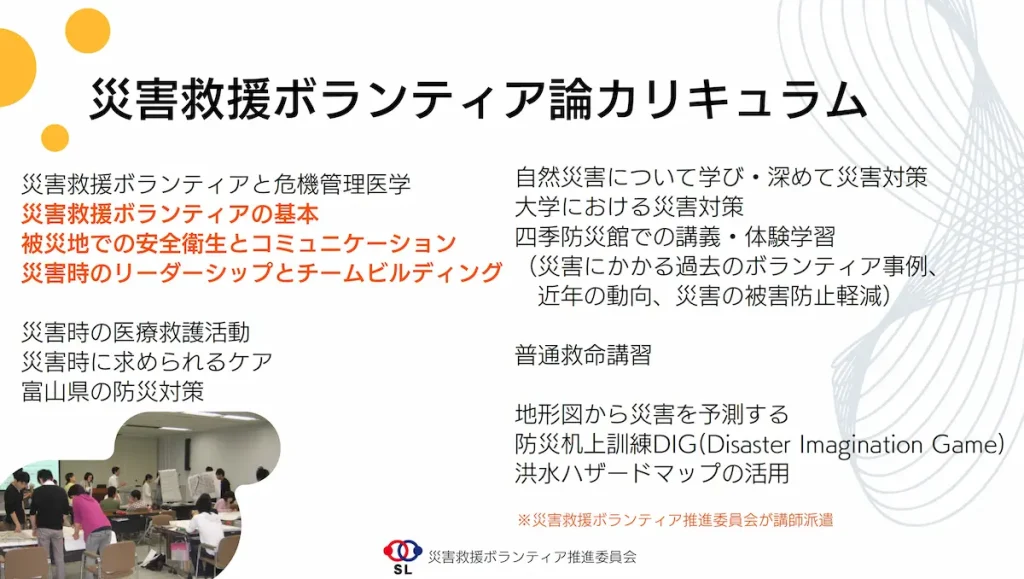

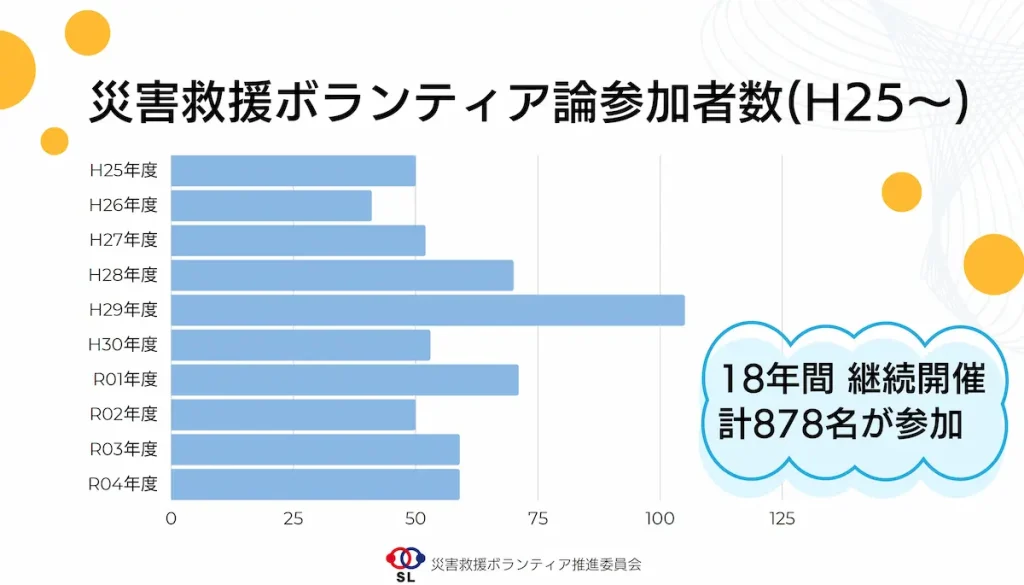

成果報告の最後は他地区における取り組み事例として大学コンソーシアム富山の災害救援ボランティア論について、筆者より報告しました。

富山大学「災害救援ボランティア論」は、本会が首都圏内大学での災害救援ボランティア講座をベースにサポートさせていただき、富山県や大学の先生方のご協力も得て2005年(平成17年)から開催されています。平成25年4月に大学コンソーシアム富山が設立されたことにより、県内各大学の単位互換科目として災害救援ボランティア論が設定され、これまでの18年間で878名の学生が修了しています。

【POINT】

千代田区は大学が多いため区内での協定やコンソーシアムでも規模としては大きくなりますが、全国的に見ていくと都道府県単位での大学コンソーシアムや社協との連携のほうがスムーズ、という場合も考えられます。それぞれの地域の取り組みを踏まえて進めていくことがポイントになります。

活動報告「災害救援ボランティア講座実施大学と学生の活動」

休憩を挟んで、講座を実施している各大学の学生団体や教職員の方からご発表いただきました。それぞれの大学からの発表内容につきましては アーカイブ配信動画(YouTube) でご覧ください。

【POINT】

成果報告の冒頭で「循環型の支援」モデルについてご紹介しましたが、各大学の学生(団体)や教職員の方が防災・災害ボランティアに関する活動に取り組む際のヒントを得たり、交流を深めたりする場として災害ボランティア講座や各種のイベントについて社会福祉協議会や、NPO等専門団体が協力していることがポイントになります。

閉会挨拶

閉会挨拶は、専修大学学生生厚生部学生生活課課長の赤松様からいただきました。

赤松様ご自身も他大学での講座の受講生であり、受講がきっかけとなって専修大学の講座開催、そして講座を受講した学生による学生団体の設立、復興支援・防災・災害支援活動等へとつながっています。

第1部まとめ

冒頭に本会委員長の澤野が述べた通り、この間の20年間の積み重ねの実績と成果を踏まえ、千代田区内はもちろん、他区他県へと拡げていくことが首都圏における地震災害、特に課題が多い帰宅困難者対応・対策等の面で重要になります。

各大学・学生団体、関係機関・団体、そして本会の活動が、本レポートをご覧いただいている関係の皆さまの今後の取り組みの一助となりましたら幸いです。

第1部はこちらで終了となりますが、引き続き会場・オンラインで希望者を対象とした第2部を行いました。

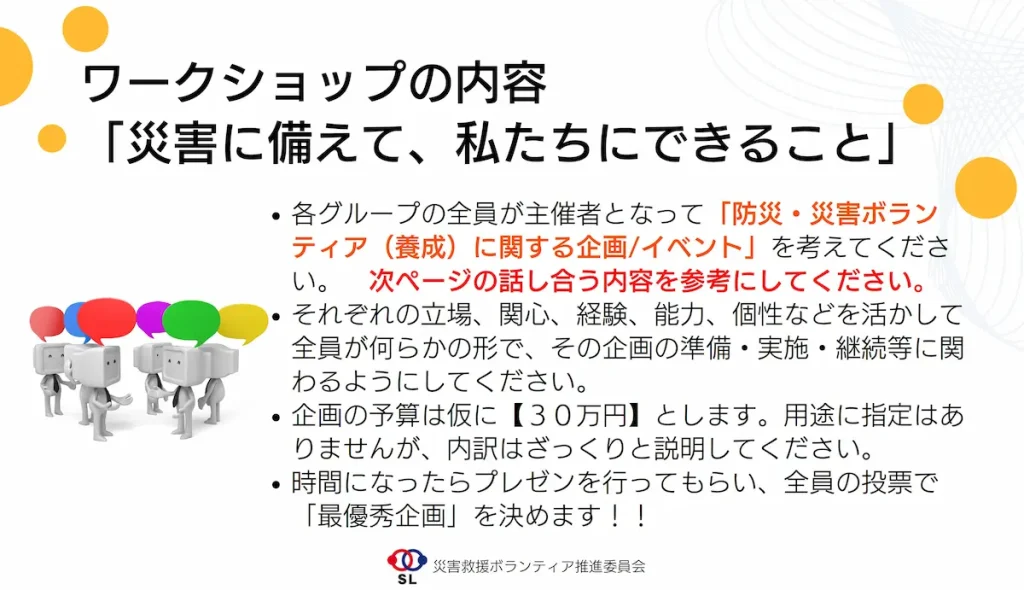

第2部 ワークショップで考える”これから”

第1部は聴講のみの座学形式でしたが、様々な立場の方々の参加を想定し意見・情報交換をしながらこれからの防災・災害ボランティア育成を考える場としてワークショップを行いました。ワークショップは筆者が担当しました。

ワークショップでは、第1部での様々な講座や活動内容を踏まえて「私たちにできること」をテーマに、防災・災害ボランティア育成に関するイベントを企画するという内容で行いました。

○ 防災イベント等で自分にできることを書いたカードを参加者で交換する

○ 家具転倒防止等をリアル体験(交通安全教室のスタントのように)できるイベント

○ 身近にあるものを活用した炊き出し訓練

など、様々な企画が提案されました。時間の都合上、最優秀企画を決めるのではなく、それぞれのイベントの良いところを共有してまとめとしました。

第2部(全体)まとめ

第1部、第2部を通して大学教職員・学生の方から団体で活動されている方、社協職員の方、公共関係で勤務される方まで、幅広く様々な方が参加されました。それを踏まえて、全体を通してのまとめとして「ひとりひとりがアクションを起こす」ことの大切さをお伝えしました。

どんなに大きな取り組みも、20年以上続く取り組みも、スタートは大学・社協・行政・NPO等のなかで「誰か」が防災や災害ボランティア育成に取り組もうというアクションを起こしたことから始まっています。

最初は本フォーラム第2部のようにちょっとした「アイデア・思いつき」くらいの取り組みかもしれません。ですが、始めたときに、あるいは続けていくうちに、多くの方が関わってくれるようになり、やがて大きな・長期的な取り組みへとつながる可能性を秘めています。

本稿を最後までご覧いただいた皆さまでしたら、そのスタートを切る、あるいはスタートしている人たちをサポートできる立場にある方が多いのではないかと思います。首都圏災害に備えた防災・災害ボランティア育成のため、ぜひ皆さんの力をお借りできれば幸いです。

ご意見・ご質問や、講座開催等に関するご相談は お問い合わせフォーム からお知らせください。

【文】

宮﨑 賢哉

災害救援ボランティア推進委員会 防災教育部長

一般社団法人防災教育普及協会 教育事業部長

社会福祉士

※「防災ミニ講座」の内容は全て執筆者の意見であり、団体の意見を代表するものではありません。記事に関するご意見・ご質問はお手数ですが お問い合わせフォーム よりお願い致します。

活動紹介ページ でもご紹介しているとおり、東北大学災害科学国際研究所所長・教授の今村先生、日本安全教育学会理事長の戸田先生を共同代表とした呼びかけ人により、3月11日を「防災教育と災害伝承の日」として制定することを提唱する活動が始まっています。

呼びかけ人には阪神・淡路大震災記念人と防災未来センター長の河田先生、防災教育チャレンジプラン実行委員会委員長の林先生、弊会の関係団体でもある一般社団法人防災教育普及協会会長の平田先生い、そして歴史地震研究会会長の松浦先生が名を連ねています。

「防災教育と災害伝承の日」特設ページ

宮城県など東北地方、兵庫県や新潟県、熊本県など地震災害の被災地となった各地はもちろんのこと、日本全国から賛同の声が寄せられています。賛同された個人・法人のうちご希望の方のみ、2021年3月13日の記者発表にて事務局となる防災教育普及協会のホームページ上で発表されます。

また、同協会のTwitterアカウントでは賛同メッセージなどを #防災教育と災害伝承の日 をつけて発信しています。

3月11日を #防災教育と災害伝承の日 に制定することを提唱する取り組みが始まりました。本協会ホームページにて賛同者の登録を受け付けています。皆さまおひとりおひとりのご支援・ご協力をお願い申し上げます。https://t.co/D2BfxNOWwC

— (一社)防災教育普及協会 (@bousaiedu2014) February 15, 2021

3月11日をどのような想いで迎えるのかは、ひとそれぞれの考え方があると思いますが「防災教育」そして「災害伝承」という方法で災害の記憶を未来へとつないでいこうという取り組みです。

興味のある方はぜひ上記ページから呼びかけ趣旨等をご覧いただき、賛同者としてご登録ください(登録にはメールアドレスが必要です。個人情報は呼びかけに係る事務にのみ使用されます)。

【文】

宮﨑 賢哉

災害救援ボランティア推進委員会 防災教育部長

一般社団法人防災教育普及協会 教育事業部長

社会福祉士

※「防災ミニ講座」の内容は全て執筆者の意見であり、団体の意見を代表するものではありません。記事に関するご意見・ご質問はお手数ですが お問い合わせフォーム よりお願い致します。

JCN(東日本大震災支援全国ネットワーク)ガイドラインチームが作成した資料等を掲載します(弊会もガイドライン作成に協力)。

詳細は上記JCNリンクよりお問い合わせください。

※いずれもPDF型式です。

阿部 勝征 (アベ カツユキ)

阿部 勝征 (アベ カツユキ)

東京大学地震研究所教授(当時)

地震災害における正しい知識とその備えについて解説しています。

第1回テーマ:【日本の地震の現状】

第2回テーマ:【地震の予知】

第3回テーマ:【地震の予測と防災対策】

※音声コンテンツの提供は終了しました。

吉永 宏 (ヨシナガ ヒロシ)

常磐大学コミュニティー振興学部教授(当時)

ボランティアの語源からその思想や行為の歴史を始め、ボランティアとは何かについてを、経験を交えて解説しています。

第1回テーマ:【ボランティアとは】

第2回テーマ:【災害救援の本質】

第3回テーマ:【これからの課題】

※音声コンテンツの提供は終了しました。